空留紙上聲

從陳滅的《抗世詩話》中讀到魯訊這幾句:「弄文罹文網,抗世違世情。積毀可銷骨,空留紙上聲。」寫得真好。

支持曼城香港人社區書店 — 讀一書店,點擊這篇文章任何購書連結買書,讀一書店均可獲得 30% 書價分成。

連續病了一個月。雖然「感冒病毒變得愈來愈厲害了」這說法已像都市傳說般街知巷聞了,親身經歷卻又是另一回事。尤其關聯到最近發生的悲劇:大 S 也是因流感引起的併發症猝逝,令我對這個從小到大似乎都很熟悉的「小病」有新的體會。精神恍恍惚惚的,連續蹺掉了好些清晨舉行的公司例行會議,勉強保持著輸出。我不得不感謝公司能讓自己遙距工作、且能靈活調度工作時間,讓我有需要時能立即進入昏迷休息的狀態,那可絕非理所當然的。然而儘管如此,我的康復進度仍是十分緩慢。我不禁想:若我從事的是一些必須在固定時間通勤的工作,如巴士司機,那當遇到像這樣長時間病倒的困境時,該怎樣應付呢?

除了歸咎感冒升了級以外,另一個我要誠實面對的事實是我的身體進一步衰老了,新陳代謝減慢,康復速度也因而拉長了。如果我的身體機能是條拋物線,x 是當刻,那 f(x) 的 dy/dx 值應該是負數吧。

曼城唯一中文書店:讀一書店

過去幾個月,參加了曼城讀一書店的讀書會,可說是我自移民後參與過最感到共鳴的社群。

我見證了這家書店開幕的活動。當天的來賓擠滿了 1 樓和 2 樓兩層,好不熱鬧。這家書店位於曼城市中心的北部,我每次參加活動,會乘一小時的巴士到 Piccadilly 巴士總站,下車後穿過 Piccadilly 花園,經過那比旺角信和更有趣的小商場 Afflecks 後左轉,穿過佈滿絢麗塗鴉的小巷,到達位於一棟建築物二樓的書店。雖說店子佔了二樓全層,但那棟建築每層的面積其實很細小,可能只有二百來呎。一上樓梯便會見到店長侷促的辦公桌子,整個房間的牆邊都填滿了書架。樓梯位置的欄杆旁有一張放滿書本,俗稱「豬肉枱」的長桌子,在讀書會活動時會清空,換上零食和飲料,讓參加者把帶來的書放在桌上。

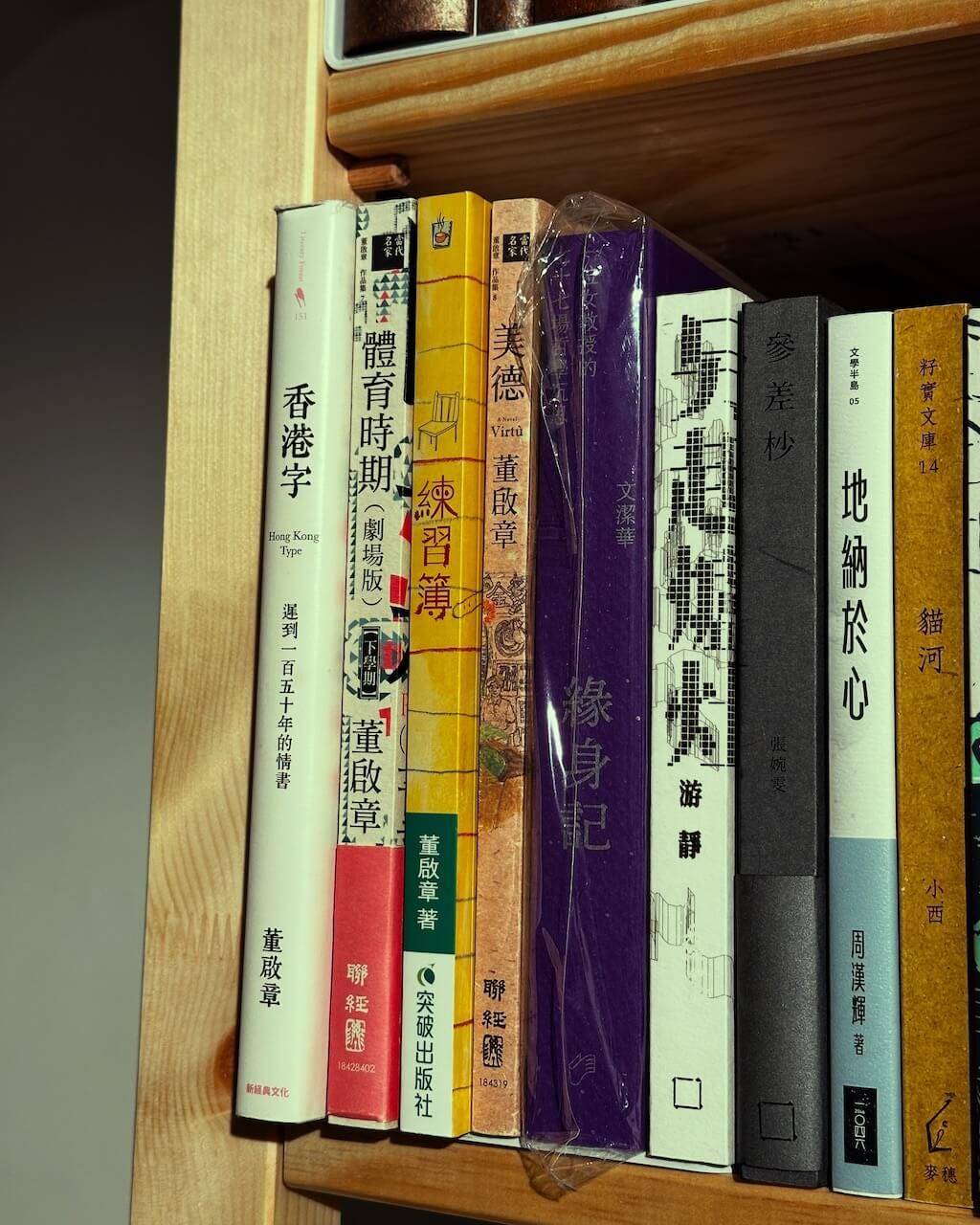

我在店長桌子旁的書架發現幾本董啟章的小說,忍不住買了一本《體育時期 - 下學期》。我已很久沒有買實體書,都買電子版。這是我來英國後買的第一本實體書。

我不願意錯過每一次的讀書會,但知道辦活動也是書店的收入來源之一,我交了一次會費便每次活動都佔著一席,反而不利書店吸納新血;又剛巧我連續病了幾星期,才勉強地跳過一次聚會。那次我沒參加的聚會主題是「以技入道」,每位書友會介紹一本有關「進深一門技藝,體悟人生哲理」的書。若不計日本的體育漫畫的話,我是從沒讀過這種主題的書的,所以這次的損失可大了。另有一次活動,書友介紹了一本《不去會死》,是一位日本人以單車環遊世界的遊記,聽說被譽為「背包客的聖經」。我讀了,只能說相逢恨晚。

另一個我很想參加卻沒有去的聚會,是剛過去的「全城讀一」活動,分享董啟章的《香港字》。我很喜歡此書,甚至去年特別以此書為題開了一次線上讀書會,但由於我早已買了電子版,考慮到自己不會因參加這活動再買一本書,便忍著不報名。後來點擊報名連結,發現此活動的 15 人名額已爆滿,心中卻又感覺矛盾,一方面為書店活動的踴躍反應而欣喜,另一方面卻為自己沒能參加感到惋惜。畢竟,知音難求啊。

有一次我在讀書會分享了大江健三郎的《燃燒的綠樹》。上網找尋,竟發現此書已然絕版,能找到的最後版本是河北教育出版社出版的簡體版,在香港公共圖書館可以借閱,在博客來等網店卻早已斷貨。組員問我選此書的理由,我說:

首先是因為讀董啟章的書,順藤摸瓜得知大江健三郎這人物,很想知道他所謂「為世界而寫」指的是什麼一回事。

還有一個更重要的原因:《燃燒的綠樹》是一本以宗教為題的小說,探問「靈魂」的問題,宗教對社會的意義等。不知大家是否也有同感,但我覺得移民是一件頗有儀式感的事,尤其像我這樣人到中年才連根拔起離鄉別井的人。彷彿移民這個儀式,就是人生上下半場的分水嶺,上半場已完結,下半場 45 分鐘正式開始;反過來說,人生正在倒數,迎向終結。我發現雖然自己前半生都在教會中生活,卻不敢說已想通透這靈魂的問題。尤其最近又收到不少朋友身患重病的消息⋯⋯

當時我想起的是一位住在 Warrington 的朋友的親人,他移英後不久確診末期癌症;另外,也想起邵家臻,當時他已確診胃癌,動了切除手術,卻仍堅持筆耕。去年十一月,當我們在通訊群組中討論電子書推廣計劃應否因他的病暫時擱置時,他只回了三個字:「推爆佢」。

積毁可銷骨

我跟邵家臻先生的交集只在於為他的兩本書製作電子版,那是去年九月的事情。之前我沒有讀過他的著作,於是乘工作之便讀了《字裡囚間》及《坐監情緒學》。讀他的字,會窺看到他的內心世界,見到他的思考軌跡,感受到他的情緒波動,甚至一起重新見證那時代變幻。因此我跟邵先生雖只有線上的一面之緣,卻像曾在他內心遊覽過一趟似的,有種親近的感覺。

他得病的消息來得突然,十月中他還只跟我說是胃炎,病情卻急轉直下,情況的變化急速得有種虛幻感。

我病倒了這幾星期,幾乎謝絕一切社交活動,唯獨參加了一次由讀一書店舉辦的「讀一本書,悼念一個人」的活動,那是邵先生的書的分享會。那天我的狀態不太好,只能靠那託朋友從香港帶過來,家中存貨中最強效的感冒藥,出門時服一次,活動開始時再服一次,把病徵強行壓下去。無論如何,我也不想錯過這活動。

活動中,有位書友手捧著一部 Kobo 閱讀器,我瞥見她原來買了《字裡囚間》電子版,正是我幫忙製作的版本。這令我感到一點安慰,似乎我正在做的事還是有一點點意義的,雖然從數據上看到,買這電子書的人其實不算十分多。或許,還會看書的人根本就不多吧?然而哪怕只有一個人因為電子版的方便而讀到他的字,那意義似乎也是不可抹煞的。

一位書友分享說:坐監是一個「去意義」的過程。在獄中,個人獨特性被抹煞,連時間也變得難以掌握。然而邵先生卻嘗試用文字把意義留下,甚至發掘新的意義。

我說:但我從他字裡行間感受到的不全是正面的情緒,尤其《字裡囚間》中,有種欲言又止、欲蓋彌彰的憤怒和無奈。

在讀《字》時,我同時也讀了區家麟的《二千零四十七夜》,因都是我協助藍藍的天推出的電子版。兩本書的隱晦筆觸,表達出來的情緒,以致作者面對的困境,都甚為相似。

我完全理解這種好人遇難、英年早逝的結局,是人生的常態;然而情感上實在難以接受。邵先生在安息禮小冊子中的序中,提起疾病的意義,令我想起《疾病的隱喻》一書。雖然他說 "I am losing weight, not faith",我還是無法不把他的病逝跟不義的政權所加於其身的攻擊、壓逼、剝奪和恐嚇掛勾。怎會無關呢?身體跟心靈本是一體啊。

當權者一念,百姓銷骨,親朋決裂,文明毁滅,那罪孽何其深重。

回家後我寫了幾千字,想談談我對死亡的感悟,尤其想藉此懷念幾位我年輕時認識,英年早逝的朋友;無獨有偶,他們都是在完成神學課程後不久便確診絕症的。然而,我所寫下的字脫離不了一種憤世嫉俗的語調和對惡人的詛咒,情緒卻無法透過寫作來排遣。既不想只傳遞負面的思想,也厭倦單一的語調和心靈,便不刊於電子報。

空留紙上聲

像大江健三郎這樣拿下諾貝爾文學奬的大師,他作品的中譯版本也如此難找,文字盛載的意義似乎終將隨時間流逝。

早前讀傅月庵的《閉門讀書:生涯似蠹魚筆記》,及最近讀陳滅的《抗世詩話》,隱約也透露出這種無奈的情緒 - 多少風流人物,寫下大量豐富的文章,表現出深廣的人類精神;盛載於書中,卻無人問津,最終如廢紙般披丟到垃圾場,精彩的思想自此從世上徹底消失。

又例如六四事件,已過了三十多年,雖然過去多少人曾留下文字記錄,卻漸漸被大眾遺忘,實體書絕版,圖書館下架,最後從互聯網中消失。記錄一四年及一九年的社會事件,及其間香港人經歷的大小事的文字,也正迅速地從人們的記憶中退色。

邵家臻的文字,會否也有相同的命運?

「以前的事,無人記念; 將來的事,後來的人也不追憶。」(傳道書 1:11)

我寫下的字,又有何意義?

如果作品如一滴濃稠的墨水,色彩是如此鮮明深刻,滴於歷史長河中,卻瞬即淡化,不留痕跡。那麼,那滴墨水最璀璨,最具意義的時刻,可能就是時間趨向無限短的當刻,即就在寫作或閱讀當刻。落筆的那一刻,我把腦海的影像掃描,以文字顯影。讀者閱讀那一刻,瞬間感通,直視我的內心。這不正是《燃燒的綠樹》中那只活了十四年的少年鍛冶的詰問1嗎?

我偶爾幻想,可能在若干年之後,有一個人無意間讀到我的文字,因而成為我的知己,那我的生命便如穿越了時空,獲得延續。然而,我的形體既已覆滅,生命延續與否,於現在我的自身又有何干?

我寫的字,及我所保育的字,將來可能產生那怕只有一次「比瞬間稍長」而接近永恆的時間。或者,這就是意義所在吧。

開書店是件熱血的事

談談讀一書店的存續。店長多次提及讀一只是 pop-up store,暫定營運 6 個月再作打算。眨眼間,現已過了超過一半的時間了。

經營書店肯定是不容易的,有數得計:若一本書賣 15 英鎊,書店利潤 30% 即是 4.5 英鎊。一位全職店員的月薪,以最低工資計算大概 2,000 鎊,租金和燈油火蠟假設是 1,000 鎊,每月便要賣出 3000/4.5 = 666 本書才能維持。我雖然算是書迷,也繳了會費成為會員,但實際上也沒有每月買一本(實體)書。我自己營運電子書城,當然深能體會書市的艱難,也因此對熱血地在曼城開中文書店的㒰人由衷敬佩。

閱讀和持續思考這回事,在推著每個齒輪無間運轉的社會機器面前,簡直可說是「抗世」的行為吧。

然而生意終歸是生意,書店不能只靠愛發電,要令書店持續運作下去還是得靠不斷有客戶買單的價值創造來達至。所以這封信中每一條購書連結,都設定了由讀一書店賣出,讓書店賺取佣金,算是我為書店的營運略盡綿力吧。

《燃燒的綠樹》第三章,新阿吉大哥對即將離世的少年鍛冶如此說:「 時間將在這個世界上永遠繼續下去。例如一百年。但是那個時候,自己已不在世上,而且永遠不會回到這個世界。思考這個問題,的確會感到無比孤寂⋯⋯ 如果出現一個可以利用全部先進的醫學科學,活到接近永恆的「地球王」,可是最終他在即將到達永恆的極限時也要死去。 地球王在臨死的時候想到自己死後時間還將繼續下去,那時他也會感到寂寞可怕的吧⋯⋯ 於是,我認為:問題不在於接近永恆的漫長時間。如果不是這樣的話,問題不就在於瞬間了嗎?我再進一步深入思考,想到永恆的前一刻。這是比瞬間持續稍長的時間⋯⋯ 我看着葉子在海風吹拂下閃爍飄動的大樹,當交通信號燈變綠的時候,我這個中學生明確地、而且使用日本語對自己說:再等下一次變成綠燈吧,在這比瞬間稍長的時間裏,我要觀看這番楓樹茂密的枝葉,彷彿生來第一次感覺到那樣渾身充滿堅定信念的深厚心情⋯⋯ 再想像一下,活到幾乎接近永恆的漫長生命的人, 他這樣回想自己的人生:在如此漫長的人生裏,鐫刻著哪些證明自己真正活過的標誌呢?於是他拼命回憶,他能回想起來的,難道不就是幾次比瞬間稍長的時間嗎?如果這樣的話,鍛冶,即使你的人生只有十四年,但是與永恆負 n 年的人生又有什麼本質上的區別呢?⋯⋯ 如果只能活十四年多一點,鍛冶啊,我勸你以後經常把精神凝聚在比瞬間稍長的時間裏,怎麼樣?不要再為自己死後時間將在接近這個世界永恆中繼續下去而苦惱憂慮吧。」

在這邊沒太陽的冬天病了一個月這種事,除去病毒原因,一般和這邊食物中營養缺乏導致缺各種維生素有關,建議病時或休養身體時服用:

維生素D+zinc(免疫靈藥)

靈魂暗夜時:

維生素D+zinc+magnesium+聖經+

C.S.Lewis (痛苦的秘密,魔鬼家書,etc.)